デジタルツインを活用し、現場にいなくても効率的な業務管理を可能にする。飛島建設の「サイバー建設現場」

デジタルツインを活用し、現場にいなくても効率的な業務管理を可能にする。飛島建設の「サイバー建設現場」

飛島建設では、人材不足への対応や柔軟な働き方の実現といった業界が直面する課題解決に向けて、DXによる次世代型現場管理「フィールドサクセスセンター(FSC)構想」に基づく発展型デジタルツイン「サイバー建設現場」を、応用技術の支援のもとで構築した。現場の情報をデジタル上で統合的に管理し、現場と本部をつなぐ強力なデジタルプラットフォームを確立したことで、さまざまな業務省力化の効果をもたらしている。

業務集約型の現場管理を可能にする

「サイバー建設現場」の構築へ

飛島建設は近年、全社的な体制変革に取り組んでいる。例えば2024年には持株会社体制へ移行し、グループ各社の組織再編を行った。また、現場業務の管理においてもデジタル技術を積極的に取り入れ、これまでの分散型管理から集約型管理へ移行することで業務効率化を図っている。

「当社が2022年に発表した統合報告書『TOBISHIMA Integrated Report 2022』で、フィールドサクセスセンター(FSC)構想を明記しています。建設現場からフロントローティング業務を集約し、生産プロセスの一元管理を行う土木FSC体制へ移行し、デジタル技術の活用により情報を集約・統合することで、合理的かつコンパクトな組織とします。これにより、遠隔から業務を効率的に管理できる環境が整えられ、多様な働き方にも対応可能となります。」と話すのは、同社土木本部 土木技術部 次長 R4荒池工事プロジェクトリーダーの松浦一志氏だ。

そして、このFSC構想を具現化するべく飛島建設が開発したのが、「サイバー建設現場」である。クラウドサービスのAutodesk Docs(Autodesk Construction Cloudも含む)にアップロードしたBIM/CIMモデルの4D化を中核技術として、センサー情報などの現場のデジタルデータを統合したデジタルツインを構築する同システムで目指したのが、「見える化による現場状況の遠隔把握」「現場データの蓄積・分析による施工改善」「遠隔からの現場サポート」の実現である。

飛島建設株式会社

土木本部 土木技術部 次長

R4荒池工事プロジェクトリーダー

松浦 一志氏

4Dモデルを取り入れたシステムの実装が課題に

上述したサイバー建設現場を構築するにあたり、飛島建設では自社のニーズに合う既存のツールやシステム導入を検討した。しかし最適なものが存在しなかったため、独自にシステムを開発する結論に至ったと土木本部 土木設計部 CIM担当 主任の土田貴哉氏は振り返る。

飛島建設株式会社

土木本部 土木設計部

CIM担当 主任

土田 貴哉氏

「ベースとなるBIM/CIMモデルは、すでに社内で使用していたオートデスクの製品を主に使おうと考えていたため、まずはオートデスクに相談したのち、PoCとしてある現場でテスト的に使い始めました」(土田氏)

こうしてPoCを開始し検証を行う中、2022年の10月頃に飛島建設は新たに受注した土木工事にもこのサイバー建設現場の活用を検討した。その事業とは、国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所(以下、荒池事務所)から発注を受けた、荒川第二調節池整備事業のR4荒川第二調節池排水門及び囲繞堤新設工事だ。

この荒池事務所は国土交通省が定める「i-Constructionモデル事務所」にも認定されており、設計データを3Dモデルで提供している。工事を受注した企業は、BIM/CIM推進工事として、この設計モデルの活用案を示すBIM/CIM実施計画書の提出が求められていたという。

「この荒池事務所の工事に、サイバー建設現場が使えるのではないかと我々は考えました。そこでBIM/CIM実施計画書には、3Dモデルに現場のデジタル情報を載せる案、および着工から完成までの工程を時系列で紙芝居のように見ることができる4Dモデル化の案を盛り込みました」(土田氏)

しかし、この4Dモデルについては、当時のAutodesk BIM 360(現:Autodesk Construction Cloud(ACC))をカスタマイズしないと対応できない課題に直面したと土田氏は語る。

「オートデスク側も技術革新を進めていましたが、当時の段階では当社のニーズに完全には応えきれず、実現にはいくつかの調整が必要でした。そこで相談したのが応用技術です。以前からの付き合いで技術力があることも知っていましたし、国内最初のAutodesk Platform Services(APS)認定パートナーでもあることも安心感につながりました」(土田氏)

工事が進む中でアジャイル的に開発を進め、

機能を順次追加

荒川第二調節池における飛島建設のサイバー建設現場の開発は、荒池事務所に提出したBIM/CIM実施計画書に沿って、オートデスクと応用技術の協力を得つつ既存のPoCを拡張・発展させる形で進められた。このサイバー建設現場の開発は、スケジュールの都合から実際の現場での着工後、2023年4月頃から始まっており、工事の進行と同時に進めていく必要があったという。

「まずは、既存のPoCを活かしてできる範囲から着手していきました。例えばセンサーからデータを自動でクラウドに転送し、3D/4Dモデル上で可視化するまでの基盤は、PoCである程度の形ができていたので、さらに別のデータを取り込んで活用できるように拡張・発展させています。PoCでは実現できていなかった4Dモデル化なども進めていきました」(松浦氏)

実現場の工程が進むにつれて、新たなデータが求められるようになっていったという。例えば、PoCではコンクリート温度の取得・可視化を実現していたが、荒川第二調節池では新たにひずみゲージなどのデータ取得・可視化機能を開発し活用していった。

「なるべく現場で役立つシステムにしていくことを重要視しました。例えばひずみゲージの場合は、支保工の鋼材にセンサー機器を設置してモバイル回線経由で24時間データを収集し、しきい値を設定してリアルタイムに監視するシステムとしました。構築物と現場の安全を確保するために、社内の技術研究所などにも協力を仰ぎながら、短期間でのシステムの構築と設定を完了しました」(土田氏)

他の機能についても、工事の進捗に合わせてタイムリーに提供できるよう、サイバー建設現場の開発は1カ月ほどの短期サイクルでリリースを繰り返し、アジャイル的に取り組んだ。開発サイクルが進むたびに、飛島建設の本社や現場事務所、発注者である荒池事務所などの要望を踏まえて次の開発内容を検討し、実施していった。

「応用技術には、さまざまな開発計画の中から1カ月程度で実現可能な内容に落とし込み、かつ現場の要望に応じて優先順位を変えるなど、フレキシブルに対応してもらいました。かなり無理をお願いしたこともありますが、とても柔軟な対応で非常に助かりました」(土田氏)

また、i-Constructionモデル事務所となっている荒池事務所では、アドバイザーとして立命館大学の建山和由教授が半年ごとに訪問して助言を行っているという。

「その機会で、当社も建山教授にサイバー建設現場の開発進捗を報告し、ご指導いただきました。さまざまな関係者の意見を取り入れつつ、工事受注から約1年後、つまり数カ月の開発でほぼ現在の形に近いシステムができました」(土田氏)

現場と本社をつなぎFSCの業務を支える

ツールとしての有用性を実感

飛島建設のサイバー建設現場では、4Dモデルとして構造物などの変化を時系列で確認できるだけでなく、施工計画モデルと実績修正モデルを切り替えて比較することも可能になっている。

飛島建設提供:「サイバー建設現場」上での浸水シミュレーション動画。任意の時点での4Dモデルに対し、水位変動に応じた浸水範囲を確認できる。また河川水位予測システムのデータを自動で取得して予測シミュレーションを行い、しきい値に基づくアラート発信も可能

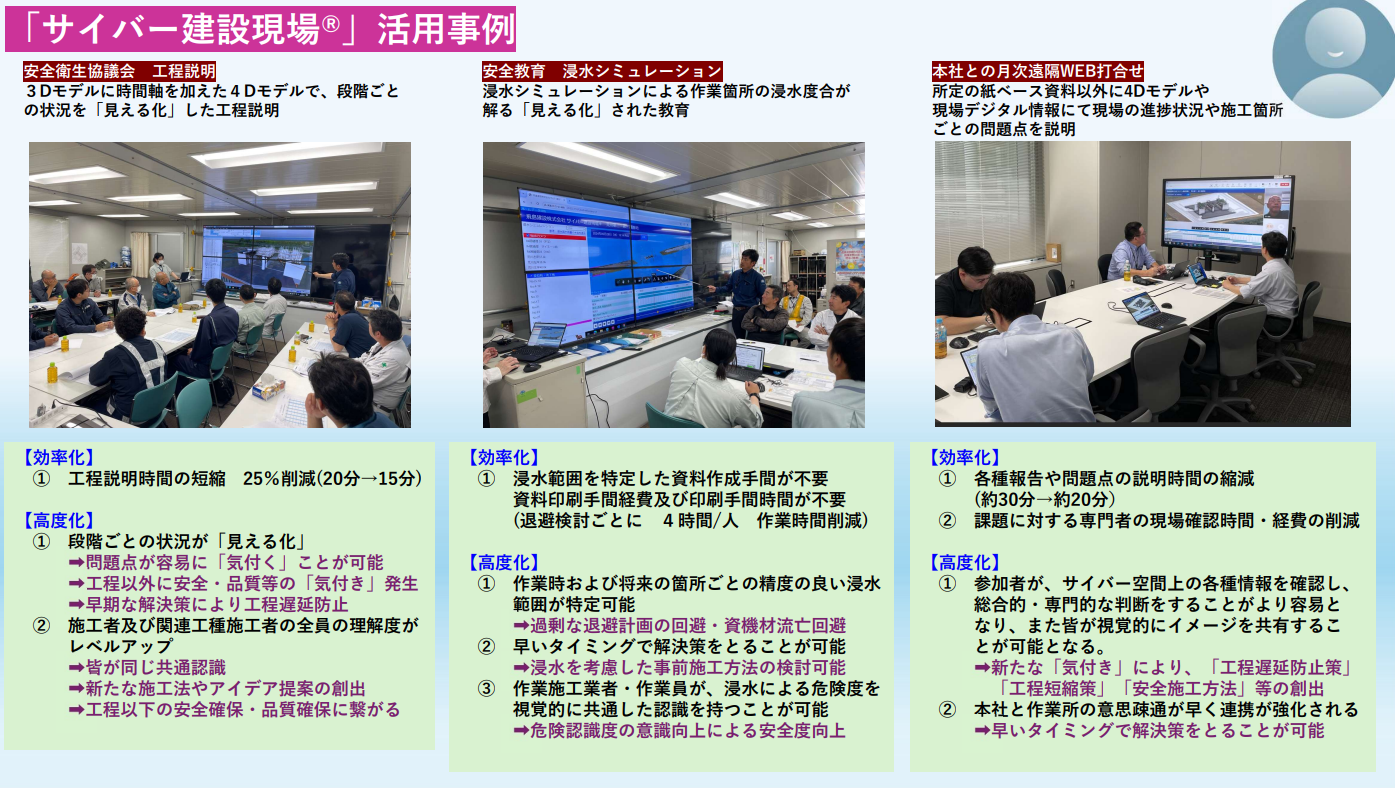

このモデルを用いて、河川の水位上昇による浸水範囲などをシミュレーションでき、予測データを用いた自動警報も可能とした。また、センサー情報としては、GNSS沈下板のリアルタイム計測データや、地盤改良のデータなどにも対応させている。飛島建設では、工程説明や安全教育、打ち合わせなどに活用し、各業務で効率化や高度化の効果を確認したという。

飛島建設提供:サイバー建設現場の導入により、業務のさまざまな面で効率化や高度化の効果が確認されている

「基本的には汎用性の高いシステムを目指しており、その点でも応用技術には上手に開発を進めていただけたと思います。今回の開発を通じて、他より優れたシステムができたと自負していますし、社内関係者からも同様の評価の声が上がっています。また浸水シミュレーションなどを活用し、事故なく、安全に工事を終えることができたことも評価できるポイントです」(松浦氏)

FSCの業務としても、サイバー建設現場によってセンサー情報の収集や可視化、監視・アラートに至るまで省力化が進み、当初の狙い通り、現場と本社をつなぐツールとして効果を発揮している。松浦氏も、「情報共有が容易になり、関係者に共通のイメージで理解してもらうことができ、リスク低減、さらには施工にまつわる手戻りが減ったと感じています」と評価する。

なお、今回の開発・活用の成果は土木学会でも認められ、「発展型デジタルツインを活用した情報共有・遠隔支援による現場管理への取組み」として令和6年度土木学会技術賞を受賞している。

人材育成や維持管理業務への連携などの

課題を乗り越え、さらなる発展を目指す

「今回の工事では、i-Constructionモデル事務所の試行現場といった意味合いもあり、多種多様なデジタル情報を取り入れてきました。費用対効果は今後も検証が必要ですが、少なくとも今後につながる多くの知見を得られたという点で大きな効果を実感しています」(土田氏)

サイバー建設現場に収集された各種属性データは膨大なものだ。本プラットフォーム上では2024年12月末時点までに、「現場Webカメラ」「気象情報」「環境データ(振動・騒音)」「沈下板変位杭動態観測データ」「浸水シミュレーション」「ブラケット支保工ひずみ計データ」「地盤改良データ」「ITコンクリートデータ」「エブリディドローン土工データ」「建設キャリアアップ(CCUS)」「部分詳細3Dモデル(別途作成3D)」などさまざまなデータを閲覧できるようになっている。

一方で、建設や施工管理のデジタル化は、業界として今後も引き続き議論するべき課題は多く残っているという。

「工事記録として充実した情報を残せるようになりましたが、一方でデータが重くなるという課題もあります。特に配筋データなどのモデルも加えると非常に重くなってしまい、運用上の課題となりました。さらに今後、どれだけのデータを発注者に納品するのか、どのようにして維持管理業務へと引き継がせるのかなどは現段階では協議中であり、業界内でも明確化されたものはありませんし、国土交通省としても模索している状態だと思います。その中で、今後荒池事務所との間で打ち合わせを進め、今回の事例がモデルケースの1つになることを期待しています」(松浦氏)

また、業界全体として、2Dだけでなく3D CADも扱える人材はまだまだ十分ではないという側面もある。最後に松浦氏は、「広く人材を教育・育成していくことは重要ですし、応用技術のような技術力のある企業にサポートしてもらえる体制を整えることも重要です。さまざまな選択肢を視野にいれつつ、当社としてもサイバー建設現場の今後のさらなる活用と発展を実現できればと考えています」と今後の展望を語った。